2021-05-20 19:32:12

來源:陽光網-陽光報

分享到

陽光訊(鄧麗華 記者 鄭亞雷)5月20日下午,西安高新醫院隆重舉行甲狀腺病院成立大會,這也是西北首家甲狀腺病院,焦凱教授被任命為甲狀腺病院院長。

近年來甲狀腺結節的檢出率直線上升,擾人心神,常常讓人終日懸心、坐臥不寧。“為什么說它磨人,因為你有沒有結節、結節大小、良惡性都難以說清。同一個人檢查,三個醫生給出三個結論,醫生甲判斷它是良性,讓你繼續觀察;醫生乙說可疑惡性,得取活檢看病理診斷;醫生丙又說它是惡性,必須手術切除。患者內心很慌忙,哪個醫生說的是對的?到底要不要切除?心大的人可能不當回事,膽小的估計被嚇得日思夜想,成天活在癌變的焦慮和擔憂里。”西安高新醫院甲狀腺病院焦凱院長表示,“正是出于這方面考慮,在集團及醫院領導的大力支持下,西北首家甲狀腺病院順應時勢,應運而生。”

“那么甲狀腺結節到底管不管它?它會不會癌變?患者很想讓醫生給個準話,而醫生確實沒有一致的說法。上網一查,就連甲狀腺結節惡性危險分層的系統,不同的國家都有不一樣的版本。這個結節就像身體里有個炸彈,你不知道它是虛張聲勢的空殼子,還是隱姓埋名準備攻城略池的臥底,沒人能給個100%的定音。”

空軍軍醫大學唐都醫院內分泌科前任主任焦凱,這位在青少年生長發育疾病、下丘腦垂體疾病以及各種內分泌疑難雜癥領域造詣很深的專家,2020年9月來到西安高新醫院,就為實現多年的執念:創建甲狀腺病院!把甲狀腺結節良惡性分得清清楚楚,把惡性結節“揪”出來。精準施治,讓甲狀腺結節無處遁形,給患者一個踏踏實實的答案。

甲狀腺結節檢出率越來越多(小標)

焦凱教授告訴記者,近年來,甲狀腺疾病越來越多,大約能占到內分泌門診病人的40%~60%,其中大約三分之一是由于體檢發現甲狀腺結節而來就診的。隨著超聲檢測水平和精度的提高,甲狀腺結節檢出率越來越高,數據顯示,健康人群體檢甲狀腺結節的檢出率在20%-76%(甲狀腺結節超聲診療規范《中華醫學超聲雜志》)不等,多是女性,這可能跟雌激素水平有關。檢出結節后,很多人非常緊張,茶不思飯不想,為了這個報告擔驚受怕。不少老百姓誤以為甲狀腺結節都是“瘤”。而這個瘤會不會癌變,是大家最關心的事情。

“甲狀腺結節絕大多數都是良性的,但還是有1%-5%是惡性結節,也就是甲狀腺癌。雖然幾率很小,但它也是數量增長最快的腫瘤,且總是挑年輕人“下手”,約2%的甲狀腺癌發生在兒童和青少年身上。在國際上,甲狀腺癌是15歲-29歲女性中的頭號癌癥,對于年齡在30歲-39歲之間的女性來說,甲狀腺癌是僅次于乳腺癌的第二大常見癌癥。”焦凱教授說。

超聲做不了結節良惡性的判官(小標)

如何判定結節的良惡性?超聲檢查是最敏感的判斷手段。超聲檢查的質量對甲狀腺結節的檢出、結節的惡性危險分層至關重要,超聲的精準度就決定了有多少惡性結節“逍遙法外”。

焦凱表示,臨床種種限制情況,幫助部分甲狀腺癌逃過了這道“眼”。限制情況主要是以下這些:超聲醫生人才緊缺,各大醫院超聲醫學科匯聚了五花八門的檢查器官,有做腹部超聲的,也有做心臟超聲的、還有做胎兒超聲的……陜西省內幾乎沒有哪位醫師專做甲狀腺超聲,這也是甲狀腺超聲不精、不專的原因之一。

此外,甲狀腺結節的聲像圖表現復雜多樣,良惡性判斷困難,結果的精準度依賴于超聲設備的性能,更與超聲醫生的認識和經驗密切相關,同一患者的甲狀腺結節,不同的超聲醫生認識迥異,報告結論差別很大,常常讓內分泌醫生摸不著頭腦。

近年來,疾病診斷開始探索優化合理的路徑,MDT多學科診斷倒是為甲狀腺癌的診斷添了一把力,但這把火也僅僅是偶爾“燒一燒”,誰敢保證每位患者的診療方案都能享受到多位專家在那討論定奪?哪個超聲檢查不是遞給患者一張報告單了事?深究背后的關竅,這些學科都是平行關系,各有各的活兒,內分泌醫生絕對無法號令超聲醫生專供甲狀腺檢查。所以焦凱教授迫切的想要有自己的甲狀腺超聲醫生。

為此,焦凱教授把自己的甲狀腺病院構想跟國際醫學集團院領導做了匯報,得到了集團和高新醫院領導的鼎力支持,醫院專門從超聲科選拔了超聲業務精湛的周英華副主任醫師加入甲狀腺病院團隊。為了提高甲狀腺超聲的專業性和精準性,焦凱教授派周醫生到國內兩所甲狀腺超聲專業馳名的大學專門針對甲狀腺超聲的診斷特點、聲像特點和診斷思路學習了6個月,超聲這把診斷利刃已經被打磨的又快又亮。

穿刺活檢辨良惡 仍有20-30%無定論(小標)

“你以為甲狀腺病院就是把超聲做得精準一些?格局小了。提高超聲診斷的精準性,最大可能給出甲狀腺結節的準確分型,這只是精準診斷的一小步。”焦凱教授說。

中國甲狀腺報告和數據系統對甲狀腺結節良惡性進行了分級并給了相應的建議。(根據實性結構、垂直位、不規則邊緣、低回聲、微鈣化等超聲征象分級,共6級)

1-3級是良性結節,惡性風險<5%,建議3~6個月復查。

4級是可疑惡性結節(惡性風險5%~80%),根據惡性超聲征象的多少又進一步分為4a、4b、4c三個亞型:

4a級:具備一種惡性征象,惡性風險為5~10%,建議”每3個月復查或穿刺活檢;

4b級:具備兩種惡性征象,惡性風險為10%~45%,建議穿刺活檢或手術切除;

4c級:具備3~4種惡性征象,惡性風險45%~85%,建議手術切除。

5級高度懷疑是惡性結節,同時伴有甲狀腺周圍淋巴結轉移證據,惡性風險>85%,建議手術切除。

6級是經過細胞學或活檢病理證實的惡性結節,惡性風險100%,建議手術切除。

超聲作為首要分型檢查手段,只能大體上對結節的良惡性做一個判斷,欲知詳情,還得進行到下一步:甲狀腺結節細針穿刺抽吸活檢,但即便是通過細胞的病理學診斷,還是判斷不出腫瘤的侵襲性,仍然有20~30%的患者不能完全確診。這可能跟取樣的典型性、顯微鏡的局限性有關系。

穿刺并不是隨便取一點細胞去化驗,經驗豐富的超聲醫生會在超聲引導下,找準最可疑的組織穿刺,這樣穿刺取樣更有典型性。“超聲結節就這么大一點,到底從哪個地方進針,哪個部位最可疑,最有惡性突變的可能性,這種組織才是我們活檢的目標。”焦凱教授說。

曾經有位患者因甲狀腺結節來焦凱教授這就診,他在其他醫院進行過穿刺活檢,結果顯示結節是良性。在焦凱教授這再進行穿刺,卻查出了惡性的結果,患者難以相信,又換了其他醫院繼續穿刺,結果印證了焦凱教授的診斷,最后確診是甲狀腺髓樣癌,死亡率非常高,由于發現得早,經過手術后,他的預后非常好。

甲狀腺結節切不切?基因突變說了算(小標)

有了超聲和病理的診斷標準后,結節切還是不切?切掉結節還是把半個甲狀腺切掉?還是全切?這里又有了巨大的分歧。焦凱教授告訴記者,如果切掉一半甲狀腺,另外一半完全可以維持甲狀腺功能,哪怕留四分之一,甚至更少的甲狀腺組織,也能維持甲狀腺功能。但是惡性程度很高的甲狀腺癌,留下的那一點甲狀腺組織就容易復發。那么誰來做這個手術切除的判官呢?

焦凱教授對一個小伙子記憶猶新,這名小伙子32歲,在大醫院做了甲狀腺癌的切除還沒幾天,傷口沒愈合就發現了三個淋巴結轉移,焦凱主任詢問他手術前是否做基因診斷,小伙子表示只做了穿刺病理診斷就做了手術。焦凱教授惋惜,如果這個小伙子術前做了基因診斷,這種轉移性背后的基因突變一定能被揪出來,那樣在手術方式的選擇上一定會加入淋巴結清掃,也就不存在術后淋巴結轉移的悲劇。手術后的馬后炮讓局面變得不好處理,現在清掃,可傷口都沒愈合,等傷口愈合了,誰知道癌變的淋巴結會不會已經順著淋巴結轉移到了全身?

這雖然是個案,但每每被焦凱教授碰到,他都覺得小小的惡變率這種數字太過蒼白無力,萬里挑一不幸中槍的那個人,對他而言就是100%。

文獻報告顯示,甲狀腺乳頭狀癌和甲狀腺濾泡樣癌大約占所有甲狀腺腫瘤的90%。甲狀腺乳頭狀癌占了大多數,80%,雖然乳頭狀癌通常會擴散到頸部的淋巴結,但它們可以成功治療,并且很少致命,20年的死亡率僅為1%-2%。

1%-2%,這么小的幾率,但遇到誰身上那就是百分之百。焦凱教授說,他的一位熟人多年前被確診為甲狀腺乳頭狀癌,接受手術切除后,大約過了三年人就去世了。那時候沒有基因診斷這種手段,如果有基因診斷,手術加上淋巴結清掃,碘131治療,也許結局又是另一番天地。

焦凱教授說,超聲和活檢的診斷還不夠完美,手術切除的判官其實是更精準的良惡性偵查手段——基因檢測。它的評估結果決定了手術的范圍和預后的情況。

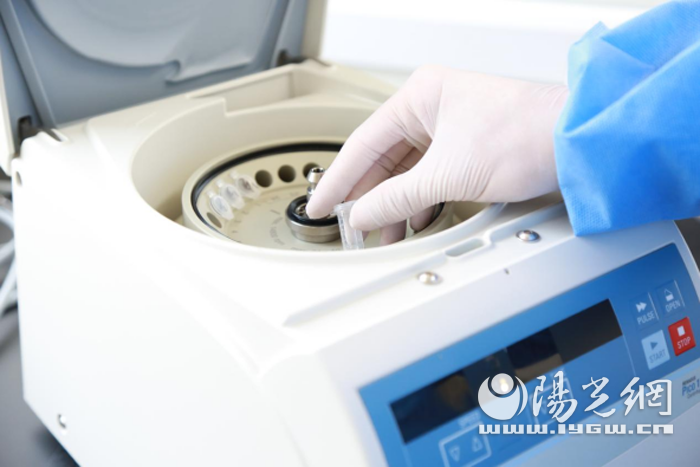

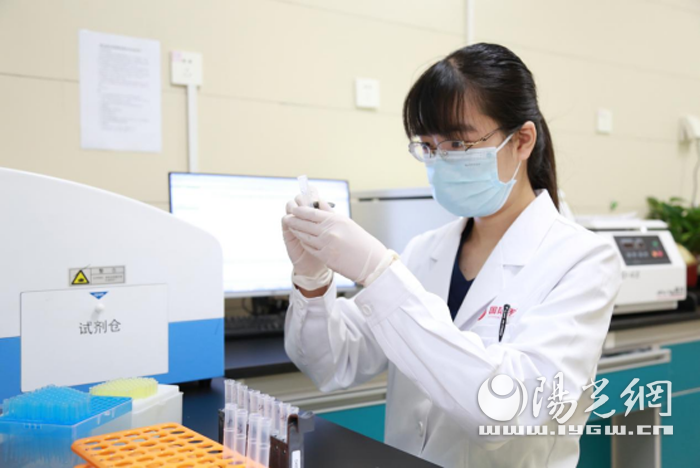

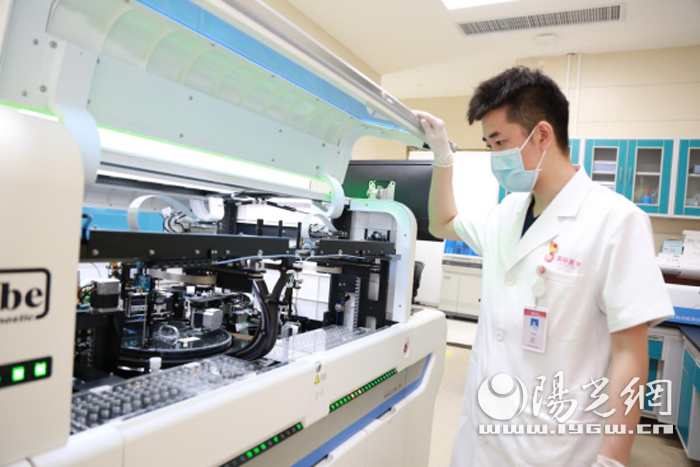

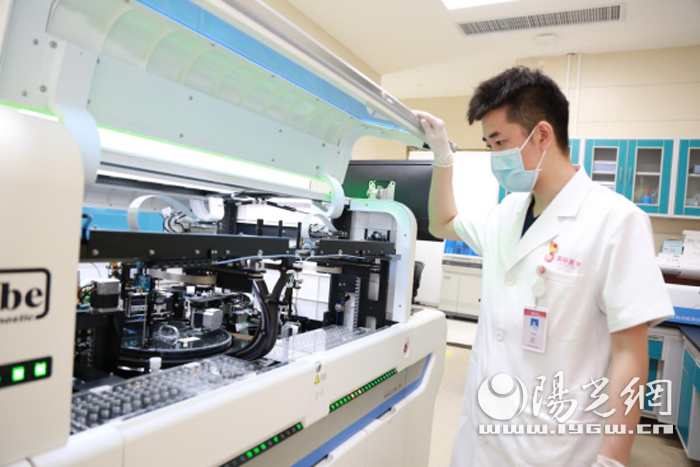

將甲狀腺癌診斷上升到分子層面,引入基因檢測來指導治療方案,建立標準的PCR實驗室,這才是焦凱教授甲狀腺病院的核心和靈魂。

焦凱教授笑稱,每個內分泌科都渴望有自己的PCR實驗室。高新醫院甲狀腺病院的PCR基因檢測實驗室是目前西北地區第一家能夠檢測三個基因突變的實驗室。

PCR實驗室讓癌變無處遁形(小標)

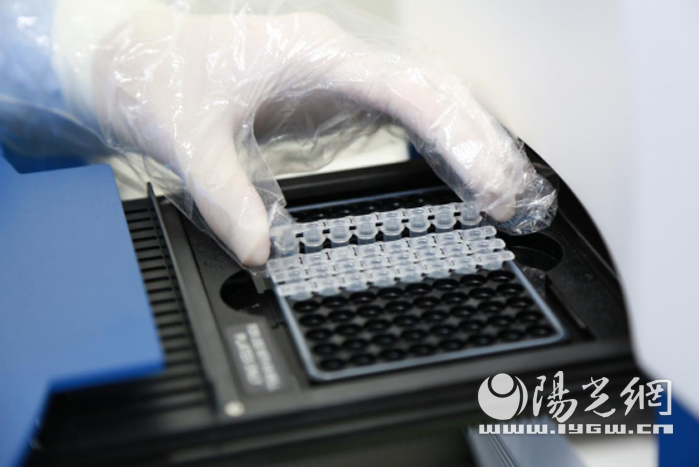

PCR實驗室又叫基因擴增實驗室。PCR是聚合酶鏈式反應(Polymerase Chain Reaction)的簡稱。它是一種分子生物學技術,用于超級放大特定的DNA片段,可看作生物體外的特殊DNA復制。通過DNA基因追蹤系統,能迅速掌握患者體內癌細胞的含量,其精確度高達納米級別,能精確檢測癌細胞在患者體內存在的數量、是否復制、侵襲性有多強。

跟甲狀腺癌密切相關的三個常見基因分別是BRAF基因、TERT基因和RAS基因。它們是否突變,提示了癌變的關鍵信息。

BRAF基因是一種原癌基因,如果出現了突變,身體患癌的可能性就比較大。而V600E代表的是BRAF基因最容易癌變的一個位點。大量研究證實,BRAF-V600E基因突變與甲狀腺癌的診斷、治療和判斷預后都有重要聯系。

TERT基因是判定預后和復發的另一個重要指標,TERT啟動子突變是侵襲性甲狀腺腫瘤的有力標志。在甲狀腺癌的診斷過程中,如果發現TERT基因有突變,預示著預后比較差,尤其是一些分化不好的低分化甲狀腺乳頭狀癌。如果是TERT基因突變加上BRAF基因突變,即雙重突變的患者,預后會更差。

RAS基因在良性腫瘤和惡性腫瘤中都可能存在,不作為良惡性判斷的一個依據,但它相當于一個驅動器,它與BRAF基因或TERT基因疊加,為惡性腫瘤推波助瀾,就像坐上了死亡之車。

PCR實驗室對甲狀腺結節患者的BRAF基因、TERT基因、RAS基因進行檢測,就是為了進一步判斷甲狀腺結節可能癌變的類型,指導手術切除范圍,預示患者的預后。焦凱教授舉例說,甲狀腺乳頭狀癌大約占所有甲狀腺腫瘤的80%,如果不存在基因突變,患者隨便活30年沒問題,一旦有基因突變,比如BRAF基因突變,意味著結節有很強的侵襲性,也就是轉移性,10年存活率就下降了10%~20%。如果三個基因BRAF、TERT、RAS都存在基因突變,結局就比較悲慘,存活時間可能就剩下幾個月。在治療方案的選擇上,有一個基因突變,就要把甲狀腺全切掉,無論結節有多大,另外進行淋巴結清掃。不超過一公分的腫瘤叫微小甲狀腺乳頭狀癌,如果不存在基因突變,把一個腺葉切除就可以,這樣一來,甲狀腺功能就得到了保留。如果三個基因都突變,必須全切甲狀腺,加上頸部淋巴結全部清掃,避免復發。

PCR實驗室讓檢查圍著患者的治療轉(小標)

除了從分子診斷層面提高手術精準化治療水平,PCR實驗室的建立更是對傳統甲狀腺疾病診療模式的變革與更新。甲狀腺超聲和PCR實驗室集中在甲狀腺病院,相當于五根手指攥成了一個拳頭,讓檢查手段為治療方案負責,降低了誤診、漏診率,對于甲狀腺結節一站式解決提供了最優的路徑。

焦凱教授說,只有一線醫生才知道檢查報告和患者病情符不符合,PCR實驗室的報告都要直接給患者交代,所有的檢測報告,甲狀腺病院專家團隊都要經反復核查后才能給患者診斷,并且每年參加衛生部質量控制檢查,質控標準遠高于常規檢查。

現在患者在內分泌科做了超聲檢查和基因檢測,每名醫生都會直接跟患者交代,不管通過電話還是微信,隨時可以交流。負責基因診斷的王國強告訴記者,他們幾個分別負責超聲、病理診斷、基因檢測的醫生晚上經常在微信上討論患者的檢測報告,看是否能對應的上。有時候對檢查報告有疑問,還會再跟患者聯系,詢問是否有遺漏的細節沒考慮到。實質上,甲狀腺病院的成立,使得超聲、病理診斷、基因檢測這些檢查都在圍著患者轉了。

診斷清晰后手術技術也不馬虎(小標)

西北地區目前還沒有專門的甲狀腺病醫院,此次籌建甲狀腺病院,焦凱教授前期進行了大量調研,從診斷到治療都希望走在國內先進的前端。甲狀腺結節一站式解決必然離不開手術的支持,因此,焦凱教授邀請了普通外科周亮主任擔任手術治療主角,并派遣楊喜佳醫生專程到中國醫科大學進修。中國醫科大學單獨設有甲狀腺專科,在甲狀腺治療領域處在全國前列。

醫療安全和醫療質量不管在哪個環節,都是最重要的。為了讓手術更加精準和安全,甲狀腺病院還特地購入了一臺神經保護裝置,這種裝置一般應用于神經外科,便于手術中保護大腦神經。據焦凱教授介紹,甲狀腺后面有個喉返神經,特別嬌貴。手術碰到這個神經,患者說話聲音就嘶啞了,可能吞咽都困難。

誰也不愿做那不幸的少數人(小標)

柳葉刀發表的一項研究提出,中國女性甲狀腺癌患者中與過度診斷有關的比例高達87%,同時,甲狀腺微小乳頭狀癌死亡率占甲狀腺癌患者死亡率的3%。多項國際指南已經建議,不要在無癥狀的個體中篩查甲狀腺癌,并提倡對微小腫瘤進行積極監測而非立即治療。不少醫生疑惑,關鍵問題是多少度合適?如何判定微小腫瘤沒有危險?如何決定甲狀腺癌“攜帶者”是安全的?雖然從結果來看,甲狀腺癌總體死亡并沒有增加,但即使只有1%-2%的死亡患者,誰來扮演上帝?讓誰做那不幸的1%-2%?

焦凱教授說:“有強烈治療愿望的,我們總得給他生路和希望吧?誰不想全力以赴?PCR也不是上帝,但它最起碼是個判官。PCR存在的意義就是拯救那不幸的1%-2%,早早揪出癌變實質,更加有針對性地治療。檢測出有基因突變,那就全力以赴治療,沒有基因突變,就安安心心回家。

生命是平等的,焦凱教授認為,醫生不能只關注大多數良性腫瘤,對惡性腫瘤這塊硬骨頭就抱著聽之任之的態度。他曾經用幾毛錢的藥救過危急患者的命,見多了無數貧窮與疾病間的掙扎,他說他不喜歡給患者沒有依據的可能性,也不喜歡見慣生死的冷漠。帶著軍人的硬漢做派,懷著將平凡做到極致的情懷,有著敢為人先的沖勁兒,如今,他又沖到尖端醫學的頭陣,成立西北第一家內分泌科籌建的甲狀腺病院,擁有了自己的病理診斷和基因診斷實驗室。

他說:“檢驗是診斷和治療的扳機位置,交給誰我也不放心,質量把控我必須親力親為,這樣,一線醫生才有資格對患者的疑問給出更精確、確定的答復。”

專家簡介:

焦凱,醫學博士、主任醫師、教授、博士研究生導師。現任西安國際醫學高新醫院副院長兼內分泌科主任、甲狀腺病院院長。

學術任職:陜西省內分泌分會主任委員;中華醫學會內分泌分會常委;中華醫學會內分泌分會垂體組副組長;白求恩研究會內分泌糖尿病分會性腺專業委員會副主任委員;曾任中國醫師協會內分泌代謝醫師分會第1-5屆全國委員;空軍軍醫大學唐都醫院內分泌科前任主任(1997年-2019年) 國科金評審專家,承擔國家自然科學基金2項,中華醫學科技獎二等獎1 項,陜西省科技攻關課題2項。發表研究論文50余篇,其中SCI論文8篇。

專業特長:甲狀腺疾病;糖尿病急慢性并發癥;青少年生長發育疾病和下丘腦垂體疾病,以及各種內分泌疑難雜癥。

實習編輯:胡書凡