2020-06-13 01:00:33

來源:陽光網-陽光報

分享到

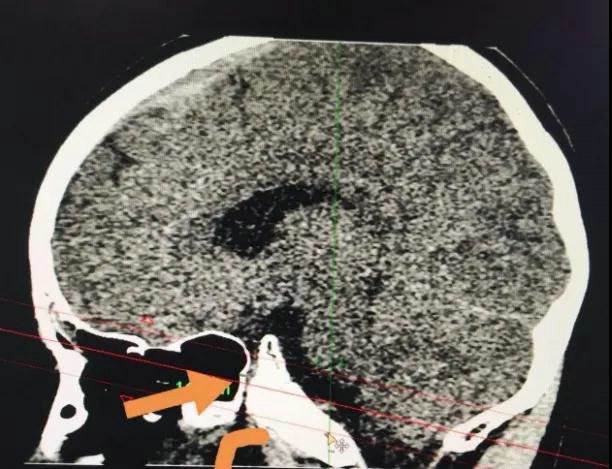

陽光訊(高琦 張萌 記者 鄭亞雷)6歲小男孩田田(化名)3年前有頭部外傷史,近2年內因反復化膿性腦膜炎住院治療,期間田田時有頭痛,偶爾流清水樣鼻涕。近期田田再次因化膿性腦膜炎、膿毒癥住院治療。西安市兒童醫院鼻咽喉頭頸外科樊孟耘主任發現田田低頭時水樣涕便增多,進行化驗后發現“水樣涕”竟然是腦脊液。結合影像學檢查考慮田田為外傷性腦脊液鼻漏,有手術探查的必要。

為了保障手術的安全順利,團隊在科主任樊孟耘的帶領下,進行科內討論,并積極組織神經內科、神經外科、影像科、手術麻醉科進行多學科會診討論,完善圍手術期準備事項,模擬手術過程,討論可能出現的困難及處理措施,最終決定采取微創術式—經鼻內鏡顱底病變探查及顱底修補術。

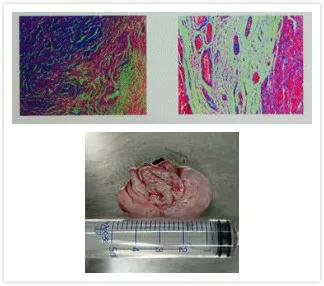

據了解,嬰幼兒及兒童由于體質小,抵抗力低、鼻腔窄、篩蝶竇發育不完善,經鼻顱底手術操作空間狹小,手術難度大,這都是對于醫生的挑戰。在與患兒家長充分溝通病情及手術方案后,樊孟耘主任主刀,在麻醉團隊的保障下,歷經4小時努力,終于找到了田田反復頭痛感染的病因——腦膜腦膨出(篩骨型),在內鏡下成功進行了腦膜腦膨出切除并顱底修補手術。術后病理回報為:腦膜腦膨出。隨訪至今1年7月,田田頭痛、流清水涕等癥狀完全消除,顱底病變切除修復部位愈合良好,未再有腦膜炎復發。

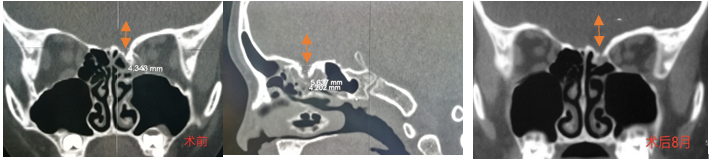

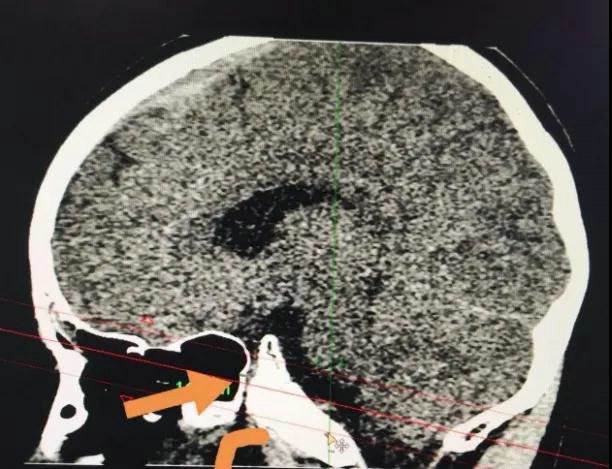

鼻竇CT(標示為外傷顱骨骨折伴腦膜腦膨出處)

鼻竇CT(標示為外傷顱骨骨折伴腦膜腦膨出處)

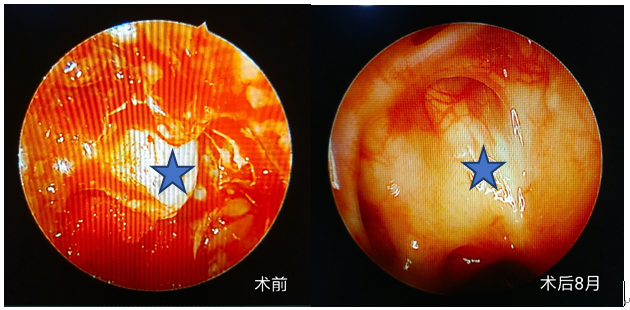

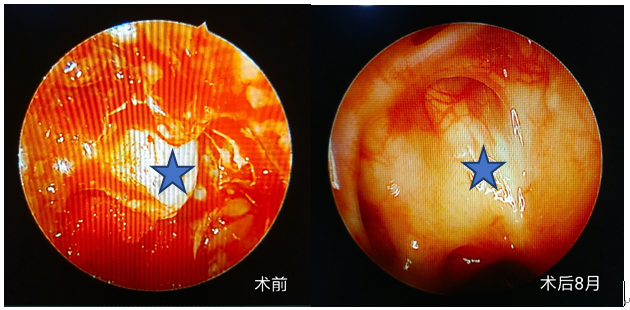

鼻內鏡所見(標示為術中腦膜腦膨出部位及修補后術區)

鼻內鏡所見(標示為術中腦膜腦膨出部位及修補后術區)

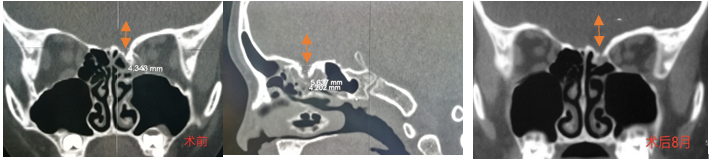

無獨有偶,西安市兒童醫院鼻咽喉頭頸外科還收治了因鼻塞、睡眠打鼾、張口呼吸就診的2月的寶寶和11歲的果果,果果曾有2次化膿性腦膜炎病史。經鼻內鏡、MRI、CT等檢查及術后病理證實,診斷為先天性腦膜腦膨出(篩骨型、蝶咽型)。均經鼻內鏡行腦膜腦膨出切除并顱底修補手術,手術成功。隨訪至今超過半年,鼻塞、睡眠打鼾、張口呼吸均消除,未有腦膜炎復發。

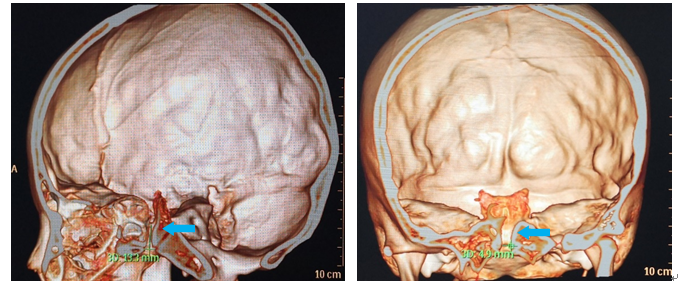

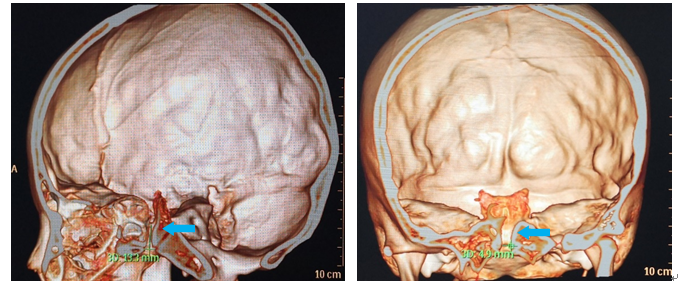

術前鼻竇CT三維重建(標示為先天顱骨管狀缺損)

術前鼻竇CT三維重建(標示為先天顱骨管狀缺損)

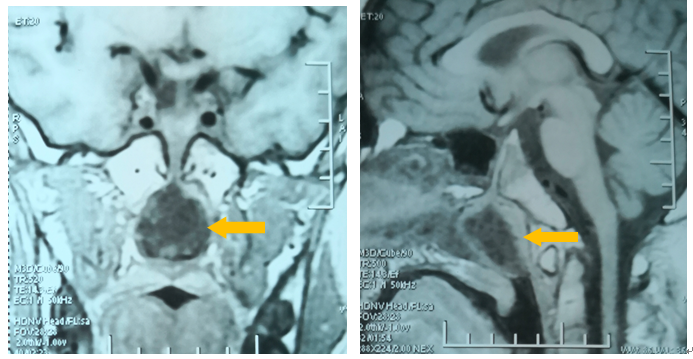

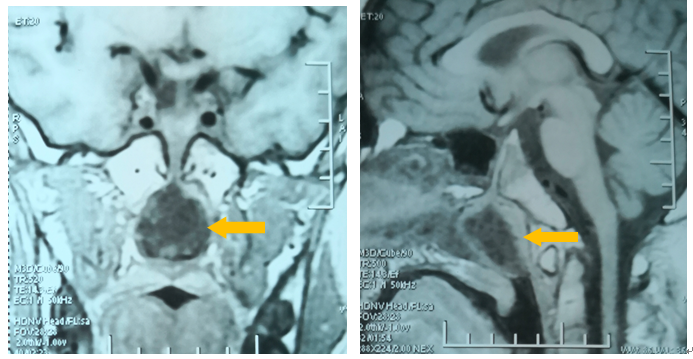

術前MRI(蝶咽型腦膜腦膨出,標示為膨出的腦膜腦組織)

術前MRI(蝶咽型腦膜腦膨出,標示為膨出的腦膜腦組織)

手術進路示意圖

手術進路示意圖

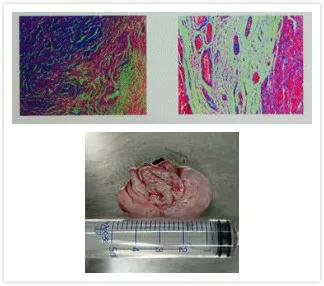

手術切除的膨出物及術后病理結果

手術切除的膨出物及術后病理結果

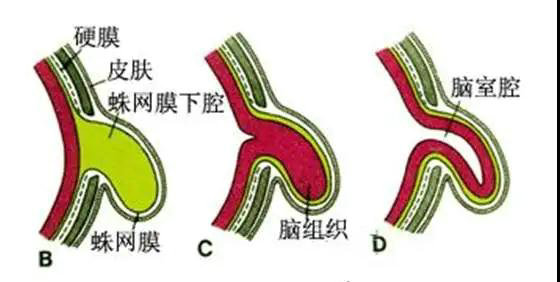

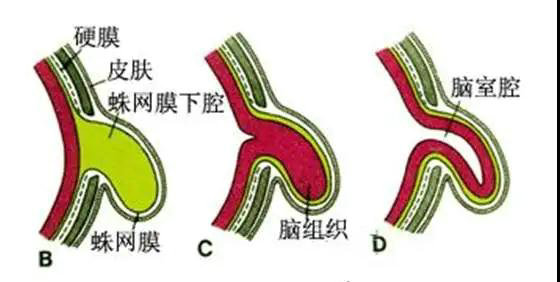

據介紹,腦膨出系一部分的腦膜、腦組織及腦脊液,通過顱裂疝至顱外而形成的一種先天性畸形。其發病率約為1/5000活產嬰兒,男多于女,目前多認為是由于胚胎發育期因神經管閉合不全所致。

腦膨出可分為先天性、外傷性和自發性;依據其膨出內容物可分為三類:1.腦膜膨出2.腦膜腦膨出3.腦室腦膜腦膨出;根據臨床上膨出部位,分為顱底型、囟門型及枕后型,與耳鼻咽喉頭頸外科臨床有關的主要為顱底型。顱底型腦膨出的發病率低(發病率約1/35 000—40 000),膨出部位較為隱蔽,早期診斷較困難,易漏診誤診。

腦膨出示意圖

腦膨出示意圖

臨床表現常見為持續或間斷鼻流清水,反復發作腦膜炎,鼻塞,鼻內腫物;但因位置隱匿有些病例直至出現腦脊液鼻漏,反復中樞神經系統感染才被診斷。MRI及CT掃描可作為首選的影像學檢查;鼻咽部內鏡檢查對明確顱底型腦膨出是必要的;顱底型腦膨出部位隱匿,可行MRI和CT掃描及重建,為手術方案提供指導。手術治療是本病的唯一有效治療方法。傳統手術治療方法以開顱或鼻顱聯合人路為主,并發癥多,創傷大,成功率約70%~80%。近年來隨著內鏡技術的發展,經鼻內鏡手術已成為治療顱底型腦膨出的首選方案。此法微創,入路簡單、并發癥少,成功率高約90%,可重復操作。

經鼻內鏡顱底手術及手術器械

經鼻內鏡顱底手術及手術器械

據了解,2018——2019年上半年西安市兒童醫院耳鼻咽喉頭頸外科經鼻內鏡成功治愈三例腦膜腦膨出患兒,復診隨訪患兒恢復良好,家長對手術效果非常滿意。此項技術的成功開展,標志著西安市兒童醫院耳鼻咽喉頭頸外科在內鏡鼻顱底外科領域有了新的突破和進展。

編輯:佳佳